您的当前位置:腰大肌脓肿 > 饮食治疗 > 腹膜后肿块

腹膜后肿块

=

腹膜后肿块

超声检查

(一)扫查方法

宜空腹状态进行,必要时饮水观察。结肠积气较多时可清洁灌肠,盆腔腹膜后病变应充盈膀脱。

仰卧位经腹检查病人取仰卧位,必要时取左右侧卧,探头在肋缘至腹股沟间自上而下,自左而右,进行连续性扫查,如发现病灶后,在病灶区进行多方位扫查,观察肿块形态,内部回声及与周围脏器的关系。

俯卧位探测腹膜后肿瘤常固定于腹后壁,俯卧位经背部检查时可避开胃肠气体干扰,有利于病变显示。

胸膝卧位法经腹探测多于仰卧位检查发现病灶后,进一步鉴别肿块是否位于腹膜后间隙时采用。

(二)基本断面与正常声像图

腹膜后间隙位于腹腔深部,超声不能直接显示这一潜在间隙,只能根据腹膜后脏器和血管的邻接关系进行推断定位。

经腹主动脉纵断图该断面腹主动脉所在的部位相当于肾周围间隙。腹腔动脉,肠系膜上动脉、十二指肠横部和胰体占据肾旁前间隙。

经胰腺长轴横断图在该断面中胰腺及其深部血管占据的区域相当于腹膜后肾旁前间隙。以此断面为基础,分别上、下滑动探头扫查,可获得:

①经腹腔动脉的上腹横断图,显示腹腔动脉从腹主动脉前壁分出,长1~2cm,然后向左分支为脾动脉,向右分支为肝总动脉,呈“海鸥”状。

②经左肾静脉的横断面,显示左肾静脉呈细带状,穿过肠系膜上动脉与腹主动脉之间向右汇入下腔静脉。

3.经肾门的横断图显示肾脏、输尿管、肾血管、腹主动脉和下腔静脉位于肾周围间隙。

4.经髂腰肌和骼血管的下腹斜断图主要显示两侧倍窝部,髂腰肌呈宽带状弱回声,为腹膜后间隙后壁,腰大肌腹侧与后腹膜紧贴。

实际操作中可以上述断面为基础,对腹壁、盆腔壁和脊柱旁组织作多断面连续扫查,从而获得完整的腹膜后间隙的立体概念。

(二)超声诊断评价

超声显像是腹部肿块的首选影像诊断方法,它的临床意义在于:

明确定位诊断,实时超声通过各断面的连续扫查,能提供肿块的大小、形态及内部回声情况,同时可显示肿块与周围组织器官及大血管的关系,以明确肿瘤的位置。

通过肿块与周围器官的关系及组织器官被挤压情况,判断其侵及范围。

对肿瘤良、恶性的定性诊断:超声对大多数腹膜后肿瘤不能提供特异性的组织学诊断,但通过应用彩色多普勒观察肿瘤内血管情况,结合肿瘤的形态,对肿瘤的良、恶性可作出倾向性的提示。

超声引导下穿刺活检可为鉴别诊断提供病理学依据。

超声诊断腹膜后肿块的局限性主要有:

(1)腹膜间隙部位深在,前方有胃肠气体干扰,后方为脊柱、髂骨和肥厚肌肉的阻挡,尤其肥胖者常难满意显示。

(2)腹膜后肿瘤组织学种类繁多,其声像图表现大多缺乏特异性,除典型者外,对其良恶性鉴别应结合细胞学或活检作出诊断。对于病变体积较大定位困难者应结合其他影像学检查方法。

腹膜后间隙脓肿

病理与临床表现

1.腹膜后间隙的化脓感染多为附近脏器炎症蔓延或损伤穿孔所致,以结肠和肾多见。如结肠的腹膜后部分病理性或损伤性穿孔;肾外伤尿外渗,肾表面脓肿直接侵入周围组织;直肠感染发生的骨盆直肠间隙脓肿,可以沿腹膜后间隙向上蔓延,以及盲肠后腹膜外阑尾炎穿孔等。髂窝脓肿的感染途径为身体其他部位的化脓性炎症,经血行感染和会阴部、肛部,患侧下肢感染经淋巴回流到达髂窝。

2临床表现除原发病的表现外,全身有畏寒、发热、头痛、身痛、白细胞计数升高等严重感染表现。相当于脓肿部位肿胀、疼痛、背部叩击痛等。并可出现腰大肌剌激征,患侧镜关节屈曲内旋。髂窝脓肿病例,炎症剌激髂腰肌使髋关节屈曲孪缩不能伸直,严重者大腿和腹壁可呈45°角。

超声影像学表现

1.腹膜后间隙呈囊性特征的包块,为圆形或椭圆形。

2.肿块壁厚,边缘不规则,内部呈无回声,可有多数点状或小片状回声。后壁和后方组织回声增高。

3.如有腹内邻近脏器的炎症病灶并存时,则有相应的声像图改变。

4.腹膜后脓肿较大时向上延伸及向下蔓延,致使肾脏移位或压迫输尿管引起尿路梗阻。

腹膜后间隙结核

病理与临床表现

1腹膜后结核性脓肿由脊柱结核引起,整个脊柱以腰椎的患病率最高,其次为胸椎。其中90%为椎体结核,椎弓结核占1%,椎体结核分中心型和边缘型两种,以边缘形多见。椎体病灶所产生的脓液先汇集在椎体一侧的骨膜下,形成局限的椎旁脓肿。脓液继续增加可剥离邻近椎体的骨膜,形成广泛的椎旁脓肿。或突破椎体骨膜进入腹膜后间隙形成寒性脓肿。其内容物主要为液化物质和干酪样坏死,周围组织炎症反应较轻。脓液可沿腰肌鞘下降至髂窝,并侵犯后方的骶髂关节,也可从腹主动脉和下腔静脉分叉部下方的三角区进入骶前形成脓肿。

2临床表现一般发病缓慢,多见于儿童和青壮年,40岁以上比较少见。病人常有低热、脉快、消瘦、盗汗、乏力等全身反应,受累部位的脊柱畸形及活动受限。

超声影像学表现

1.椎旁脉肿多呈局限性梭形肿块,边界清楚,内呈细弱回声,透声性好。

2.脓肿进入腹膜后间隙,可见肾脏旁后间隙出现囊性肿块沿腰大肌分布,可向同侧髂窝部延伸,甚至可达腹股沟部。

3.脓肿内部充满细小回声,可有强回声钙化斑点伴声影。后壁及后方组织回声增高。

原发性腹膜后肿瘤

概述

原发性腹膜后肿瘤是指发生在腹膜后间隙的肿瘤,不包括腹膜后正常器官如肾、肾上腺和胰腺等的肿瘤。

病理与临床表现

原发性腹膜后肿瘤来源于多种组织,多见于男性,发病率虽然不高,但有70%~80%为恶性。其病理组织学分类见表11-2。

临床表现除腹膜后间隙小的异位嗜络细胞瘤外,初起一般多无症状,随肿瘤的生长发展可出现症状:

占位症状一些良性肿瘤和许多恶性肿瘤生长巨大,多有季胁部钝痛感及腹胀等症状。

压迫症状当肿瘤压迫或累及胃肠道、尿道、脊神经及下腔静脉时,可产生相应的临床症状。

全身症状与其他部位的恶性肿瘤一样,患者多有消瘦、发热等一般症状。有分泌功能的肿瘤,如肾上腺以外腹膜后间隙的嗜络细胞瘤,因分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,可出现阵发性高血压症状。另一种为巨大的纤维组织瘤,可分泌膜岛素类物质,引起低血糖症状。

超声影像学表现

(一)一般超声特点

部位肿瘤部位较深,后缘紧贴腹后壁,小的肿瘤经腹探测受胃肠气体干扰不易显示,需加压扫查以获得较好的图像。大的肿瘤向前压迫腹腔器官,甚至抵近前腹壁。

形态大小体积通常较大,呈巨块型;形态多不规则,也可呈圆形、椭圆形或分叶状。

内部回声囊性病变壁薄光滑,前后径小,内为无回声。实质性肿瘤常为低回声,其强度明显低于周围组织,有的甚至接近无回声,亦可见到呈中等回声者。当肿瘤出血、坏死时,内部回声分布不均或呈混合性回声。据临床统计分析,混合性回声的图像中以液性为主者多为良性肿瘤,以实质性回声为主者恶性肿瘤居多。

活动度肿瘤位置较固定,不易推动,受呼吸影响的移动性极小,体位改变时肿瘤位置无变化。所以常以胸膝卧位从腹部探测,据此与腹腔内肿物区别(巨大者除外)。

(二)间接声像图征象

1.肝肾分离和脾肾分离征位于肝、脾后方的腹膜后肿瘤生长过程中可使肾脏向足侧或腹侧移位,造成肝与右肾或脾与左肾分离征象。在分离的肝肾或脾肾之间出现占位团块,肿块较大时可见到肝肾或脾肾受挤压而形态改变的征象(彩图11-3)。

2.脏器远离脊柱征肾、输尿管、腹部大血管,胰腺和十二指肠水平段等腹膜后脏器正常时靠近脊柱,当上述脏器与脊柱间有肿瘤存在或淋巴结肿大时,可呈现脏器远离脊柱的征象(图11-4)。

3.肠管越峰征在前腹壁肿物投影部位扫查时,向腹腔凸出的腹膜后肿瘤好似山峰,无移动性。嘱患者作深吸气并有节律地鼓起腹部时,腹腔内脏器,在肿瘤前可呈翻越山峰样移动。这种“越峰”征象是腹膜后与腹膜腔肿物的可靠鉴别方法。

4.继发性血管征肿瘤或肿大淋巴结对腹膜后大血管及其分支产生推挤,使其走行发生改变。如腹膜后淋巴结肿大时,肠系膜上动脉与腹主动脉间夹角增大。腹腔动脉后方淋巴结肿大时,引起脾动脉和肝固有动脉弯曲变形,经腹腔动脉上腹横断图显示,单支血管抬高时呈“单翼抬高征”(图11-5),两支血管均抬高则呈“双翼抬高征”。主动脉或腔静脉被后方肿大的淋巴结抬高与脊柱分离时纵断面上呈“拱桥征”;被其周围相互融合的淋巴结包绕时,似厚鞘包绕血管而呈“厚鞘征”或“护罩征”。

(三)CDFI表现

1.显示肿块周围血管受压、移位而改变走行,血流紊乱,瘤体周围可见绕行血流。血管受压变窄时,血流加速;血管受侵犯管腔闭塞时,邻近部位无血流显示。

2.一般认为,肿瘤内部血流丰富,呈动脉频谱,阻力指数高(RI0.65)可作为恶性肿瘤的特征。转移性癌和良性肿瘤血流少,囊肿内部元血流分布。

常见的原发性腹膜后肿瘤

囊状淋巴管瘤来源于胚胎发育过程中迷走的淋巴组织,好发于婴幼儿。表现为单房或多房性囊性肿块,多呈椭圆形,包膜完整、光滑,境界清楚,内为无回声,少数可见细小光点沉积,后壁及后方回声增高(图11-6)。

畸胎瘤

①囊性畸胎瘤来源于胚胎残留组织,多见于腹膜后间隙上部,两侧肾上腺区,脊柱附近和骶尾部,呈圆形或椭圆形,大多呈单房性,少数可为多房。壁厚完整,内壁粗糙不平,可有结节状或团块状回声突向腔内。内部呈无回声或低回声,后半部回声稠密,以及无回声区内有明显增强的光点、光斑、光团,并伴有声衰减或声影等。畸胎瘤的一般声像图表现参见彩图11-3。

②恶性畸胎瘤由3个胚层中的一种或多种分化不良的胚胎组织所构成,可与其他生殖细胞肿瘤,如精原细胞瘤、绒毛膜上皮癌合并存在。形态多不规则,边缘不整齐,内部囊实性相间,回声粗大紊乱或以实性为主,其间散在小元回声区,后壁回声有时可稍有增强。

3.恶性淋巴瘤来源于原始网状细胞及由其演化而来的组织细胞,淋巴细胞的肿瘤性增生。通常根据其中占优势的细胞成分进行病理学分类,可分为何杰金病和非何杰金淋巴瘤两大类。临床以青少年多见,男性多于女性,半数以上有浅表淋巴结肿大。

声像图可见脊柱前方、两侧、腹主动脉旁大小不等的实质性肿块。按回声特点分为四型:

(1)低回声型大多数显示内部回声细弱均匀,边界清楚,体积小或孤立存在时呈圆形或椭圆形(图11-7);体积较大或多个堆积时呈花瓣状、葡萄状及融合成分叶状巨块。

(2)类无回声型多呈单个圆形,边界清楚,内部回声稀少,透声好,后方见增强效应,类似囊肿。

(3)高回声型内部回声增高,透声性差。

(4)混合回声型内部回声强弱不均。高回声型和混合型为淋巴瘤肿块巨大,部分瘤组织液化坏死形成杂乱界面的声像图表现。

4.脂肪肉瘤为最常见的腹膜后肿瘤,约1/3来自肾周围脂肪组织,多见于50岁以上的男性。多数生长缓慢,肿块较大,有完整的包膜。声像图表现为类圆形或呈分叶状实质性肿块,多位于脊柱旁及肾脏周围。边界清楚,内部为分布不均匀的弱回声或中等回声。少数病例肿块区大部分呈类似无回声区,间以散在的高光点或以高回声为主。当肿块内部有坏死,液化时相应部位呈现不规则片状无回声区。如肿块边界不清、部分形态不规则或测及卫星结节,提示肿瘤向邻近脏器浸润。

5.纤维肉瘤是来源于纤维结缔组织的一种恶性肿瘤。可发生于任何年龄,大多数为20~60岁。好发于肢体、头颈部、腹膜后和乳房。初起为无痛性硬结节,生长较慢,约1/3伴有疼痛。肿瘤为圆形或椭圆形,大者直径可达十几厘米或更大,一般有假包膜。

声像图表现为圆形或椭圆形实质性肿块,后缘深在。形状不规则,边界欠清楚,内部回声较周围组织低,为不均匀低回声和条状高回声,可有不规则液化无回声及钙化强回声斑点。彩色多普勒超声显示肿块内部条状、斑点状彩色血流及高阻动脉血流频谱(图11-8)。

6.平滑肌肿瘤发病年龄多在40~50岁,女性多于男性。肿瘤实质性,与腹壁组织粘连紧密,呈椭圆形或分叶状,有类似包膜回声。内部呈低回声,分布较均匀,肿瘤体积较大者常有中心坏死囊变。平滑肌肿瘤的良、恶性表现声像图难以区别。

7.恶性纤维组织细胞瘤主要由成纤维细胞、组织细胞组成,又称恶性纤维黄色瘤。可发生于任何年龄,但以中老年多见。文献报道在例恶性纤维组织细胞瘤中,发生于腹膜后和腹腔者31例。肿瘤大多位于深部组织,通常呈结节状,无包膜,呈浸润性生长,肿瘤直径大多在3~8cm,可达20cm。切面呈灰白色鱼肉状,也可为黄色或黄褐色,较大的肿瘤常伴有出血、坏死和囊性变。本病恶性程度很高,局部复发率41%~51%,转移率14%~15%。

声像图表现为脊柱两侧或前方椭圆形实质肿块,无包膜回声,内部呈较均匀低回声,坏死囊变者可有不规则无回声。多普勒超声显示肿块内散在斑点状、短线状彩色血流,PD呈高阻动脉频谱(图11-9)。

8.神经鞘瘤来源于周围神经或交感神经雪旺鞘,多为良性,但可恶变。肿瘤实质性,生长缓慢,包膜厚而完整。瘤体增大至一定程度可因供血不足发生中心坏死、液化。

声像图表现圆形或椭圆形肿块,包膜回声清楚,内部呈均匀低回声,液化囊变者显示内部呈混合性回声。

恶性神经鞘瘤生长快,形态不规则,常无明显包膜回声,内部回声不均与卵巢腺癌类似,在女性病人需注意寻找卵巢以资鉴别。

9.神经母细胞瘤又称成神经细胞瘤,60%位于腹膜后间隙,20%在纵隔,少数发生在盆腔或颈部交感神经节。腹膜后神经母细胞瘤起源于肾上腺髓质及交感神经节细胞。发生于婴幼儿,5岁以上儿童很少发病,男女发病之比为(2~4):1。肿瘤生长迅速,瘤体坚硬,表现结节状。由于神经节细胞有内分泌功能,可排出多量儿茶酚胺衍化物,50%~90%的病儿有尿VMA(3-甲基-4-羟基杏仁酚)增高。

声像图表现为双肾上极或腹主动脉旁实质性肿块,一部分有明显边界,另一部分则侵袭周围组织,外形不整,呈结节状或分叶状。内部呈低回声或中等回声,分布较均匀(图11-10),如有出血坏死或囊性变则出现不规则状无回声区。

10.间叶肉瘤本病特点是同一个肿瘤内可含多种间叶组织成分,如脂肪、血管、软骨、骨等。因此复发病例每次手术后的病理形态可不相同。肿块圆形或不规则、边界较清楚、有包膜、肿块巨大时,与周围组织分界不易区分。内部回声分布不均匀,强弱不一,有的甚至类似多囊性疾病图像。

基于上述原发性腹膜后肿瘤的一般规律,超声检查可显示肿瘤所在部位、形态、内部结构,与周围脏器的关系及血流特点,并有可能提供其来源和良、恶性判断。但腹膜后肿瘤的来源和种类繁多,声像图表现有的缺乏特异性,鉴别困难者应结合其他影像检查,并在超声引导下穿刺活检提供病理学资料。

曹雁老师主编的超声书籍

妇产科超声笔记元

心血管超声笔记元

盆底超声诊断学元

超声操作指南与报告元

阑尾超声诊断学

销售咨询

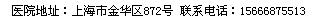

网店负责人赵总手机和北京中科白瘕风刘云涛北京去哪治疗白癜风好